A股再服“兴奋剂”

《财经》记者 乔晓会 李箐 总第221期 出版日期:2008-09-29 共有0条点评

总第221期 出版日期:2008-09-29 共有0条点评

在三大利好政策的“兴奋剂”刺激下,羸弱的股市一度疯狂,但反弹能够持续多久,又带来多少后遗症?

“这一轮反弹能到多少点?”

这句话成了自9月19日之后,浸淫于中国股市的投资者最关心的问题。

9月19日,A股两市的基准指数上证指数、深证成指再现全盘涨停的“满堂红”。9月22日(周一),两市继续发力上攻,在几乎触到涨停后回落,收盘时上证综指涨幅达7.77%,深证成指涨幅为4.4%。

刺激股市的“兴奋剂”,来自9月18日晚间释出的三重利好——

财政部宣布只对卖方征收1‰的股票交易印花税;中央汇金公司宣布,将在二级市场增持中国建设银行(上海交易所代码:601939,香港交易所代码:00939)、中国工商银行(上海交易所代码:601398,香港交易所代码:01398)和中国银行(上海交易所代码:601988,香港交易所代码:03988)的股票;国务院国资委主任李荣融也在当天表示,支持央企根据自身发展需要增持其所控股上市公司股份,支持中央企业控股上市公司回购股份。

恰在同一日,国际主要央行也宣布了针对美国金融危机蔓延进行的市场注资行动。在“百年一遇”的国际危机之下,进行非常行动,赋予了中国股市救市行动一定的合法性。然而,在宏观经济下行预期的背景下,国有股东的增持政策有多少余地,对A股市场的刺激能持续多久,是否会演化为跟进者的陷阱,救市带来的道德风险如何评估,凡此种种,都为这一不同寻常的救市政策的效果带来了未知数。

就在多重利好宣布后的第三个交易日,两市指数收阴。上证综指当日下跌1.56%,随后成交缩量,上攻乏力。随后,关于央企大盘指标个股将获增持的猜测满天飞,短线客四处出击,相应的指标股开始出现“抢盘”现象,一度带领大盘翻红。

至9月26日,国庆长假前最后一个交易日收盘,短暂的疯狂暂告段落。计划“持股过节”者剧减,上证综指收至2293.78点。

政策“兴奋剂”

9月18日,上证综指连续第六个交易日低开。市场信心一片灰暗,沪市盘中创出1802.33点的新低,深证成指也低至6290.02点。自9月初以来,两市几乎每天都在创造新的低谷。就连9月15日央行宣布降息,也只带来一个高开后的继续下跌。

不过,18日午后,以银行股带动两市强劲反弹,挽回了当日的颓势。市场风传国务院下午召开重要会议。

当晚,三大利好同时公布。财政部宣布单边征收印花税;中央汇金公司增持工行、中行、建行股票;国资委主任李荣融表示央企控股上市公司将回购股票。

“这意味着管理层把1802点定为政策底。”一位市场人士说。

次日开盘,以银行股带动两市1300多家上市公司,有千余只个股涨停;当日午后,沪深两市分别以9.45%和9%的涨幅封于涨停。这意味着,两市所有股票包括涨跌幅只有5%的ST(特别处理)公司全部涨停。投资者持股观望心态浓重,当日成交量仅有430亿元。

这是上证指数最近七年来的最大涨幅。2001年10月23日,受管理层叫停发新股和减持国有股政策影响,上证指数曾于当日大涨9.86%。

不仅如此,9月21日晚,中国证监会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定(征求意见稿)》,减少了对上市公司回购股份的行政许可性审批环节,意在鼓励上市公司回购股份,亦在全力配合国资委关于央企上市公司回购股份的声明。

不过,上市公司自身的资金毕竟有限,而且回购需要经股东大会的批准,因此有资金实力的大股东的增持行为被认为是更有效的药方。

9月22日,两市股指再度冲高,均曾一度触及涨停线,上证指数全天仍大涨7.77%,而深市全天上涨4.40%。上证指数以每天接近200点的速度迅速上行,一举冲至2200点。当日两市成交量放大到1176亿元。

当晚,中国石油(上海交易所代码:601857,香港交易所代码:00857)大股东中国石油天然气集团公司宣布,已在上交所增持6000万股中国石油,并拟在未来一年内继续在二级市场增持,累计增持比例不超过中国石油已发行总股份的2%。而中石油实际的A股流通部分不过占其总股本的2.185%。

随后,光明乳业、中煤能源、日照港、广州药业、白云山、海博股份等上市公司纷纷公告,大股东分别增持了不同比例的股份,并且多表示将继续增持。

9月23日晚间,中行、工行、建行分别发布公告,称汇金公司在二级市场分别购入工行、中行、建行200万股股票。

为了这一增持行动,监管当局不惜大开绿灯。

9月24日晚间,上海交易所为了扩大汇金和央企的增持时间段,特地对刚刚发布了不到一个月的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》第七条进行了修订。按照8月28日的规定,上市公司定期报告发布之前30日内不得增持。这意味着,为了迎接三季报的来临,大股东在整个10月都不能增持,而新的规定则将30日的时限调整为10日。

证监会更是早有准备。按照证监会在今年8月17日公布的《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十三条的决定(征求意见稿)》,上市公司股东的自由增持,触及要约收购的,可由事前申请调整为事后申请。

中国石油集团以及汇金公司的增持行为,都属于这类自由增持。

所谓自由增持,是指依照《上市公司收购管理办法》规定,“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的,自上述事实发生之日起一年后,每12个月内增加其在该公司中拥有权益的股份不超过该公司已发行股份的2%”。

按照这一条款,中石油集团以及汇金公司均可以先行在A股市场进行收购,之后再向证监会申请以简易程序免除发出要约。而在香港的H股市场,并没有这一特别条款。

增持陷阱

在这次出台的三大政策中,单边征收印花税对市场来说并无特殊意义。从历史上看,每次调减印花税,从未能扭转股市的自身趋势。即使今年4月印花税从3‰调减为1‰的巨大降幅,也只让股市维持了九个交易日的反弹后,继续回到漫漫熊途。

汇金公司的增持承诺,强调是公司的自主选择,因而有一定的“市场化”色彩。然而对于熟谙中国政策市的投资者而言,其中的政策性痕迹很难抹煞。

成立于2003年12月的中央汇金公司,代表国家持有工行、中行、建行绝大多数的股份,还持有交通银行、光大银行及国家开发银行的股份,直接或间接持有九家证券公司的股权。

近年来,汇金从旗下公司所获分红不菲。根据2007年年报数据估算,汇金公司2007年仅从建行、工行和中行共获得分红653亿元。

从账面上看,汇金公司增持的资金来源不是问题。不过,汇金公司在二级市场的表现大大低于市场预期,9月23日,汇金公司仅仅购买了三大行各200万股权,总额不超过3000万元。

“汇金的行为相对理性,增持的象征意义远远大于实际的操作意义。”业内人士分析。

9月22日,去年国资委央企考核排名第一的中国石油集团公司动用了大约7亿元资金,增持了6000万中国石油股份。

值得注意的是,在香港和内地同时上市的诸多国企股,港股股价大多较内地股价低很多。截至9月23日收盘价,港股与A股股价,中国银行为3.18港元和3.68元,中煤能源为9.78港元和11.22元,中石油则为8.35港元和12.61元。

从投资角度看,大股东若增持股票,理应在股价更低的香港市场更为合理,而其选择在价格更高的国内市场增持上市公司股份,提振A股市场的政策意图一览无遗。

国资委在国有股流通问题上,一直与证券监管部门意见不一致。在进行股权分置改革过程中,国资委下属的中央企业通过向流通股东支付以千亿元计的对价,获得了国有股的流通权。时至今日,由于股市低迷,国有股东不但要承诺不减持国有股,还要高价增持。

根据2007年开始实行的《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》,企业负责人经营业绩考核工作,应当按照国有资产保值增值以及资本收益最大化和可持续发展的要求,依法考核企业负责人经营业绩。从纯粹央企运营的角度看,增持上市子公司股份,同样条件下,当然是成本越低越好。既然当前央企不能减持国有股,持有H股和A股的意义是一样的,目的都只剩下分红和投票,这个时候弃低而就高,明显是非市场化的操作。

此前,国资委显得非常重视投资收益和风险。两个月前,国务院国资委主任李荣融在中央企业负责人视频会议上还强调,将从严从紧控制中央企业的投资规模,并明确表示央企的并购重组行为必须实施严格控制。

其中的悖论显而易见。如果这次增持投资收益为负,国资委当如何考核?央企负责人是否需要承担这种损失?

更重要的是,汇金公司和国资委这两个最大的国有资产出资人代表同时表态增持上市公司股票,向市场传达的是一种保底的信息,因而势必带来道德风险。“1800点开始救市,而且是让汇金、中石油集团等入市增持,这个点位势必将成为政策底;如果未来指数继续下跌,是不是到了1800点还要救?汇金以及其他央企的投资出现亏损责任谁来承担?”接近管理层的一位人士说。

来自中国证券登记结算有限公司的最新统计显示,截至9月19日,当前深沪两市的有效账户数为1.015亿户,其中还包括双重开户等,实际有效股民不超过5000万。

“国资委作为国有股持有人,代表的是全体国民的利益,如果利用全民利益而去贴补股民利益,是不是有违公平原则?”一位经济学家诘问。

另有一位熟悉证券市场的台湾人士指出,政策性鼓励或回购存在一个悖论,刺激政策导致股价上升,没有上市公司业绩支撑很容易回调,一旦回调,损失的要么是股东或上市公司,要么是市场投资者,这两者都不可取,除非股价一直上涨,但现在很难。

危险的游戏

汇金和央企增持,确实稳定了有关个股的股价,并明显拉升了指数;但如此刺激市场,各种后遗症也是明显的。

工行和中石油都被认为是A股市场的“定海神针”。前一时期两大公司从高峰时迅速跌落,也被认为是拖累指数的罪魁祸首。按照交易所的规则统计,两家公司都以其庞大无比的市值和极为有限的流通市值,造出了一个畸形的市场。

如中国石油,市值占到整个上海市场约20%,但实际A股流通部分只占其总股本的2.185%。如果中石油确实如其大股东所言要在未来一年里增持不超过2%的股份,那其A股流通部分将仅存不超过0.2%。这一景象将空前绝后。

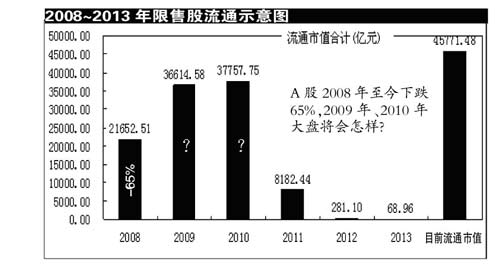

再如中国工商银行,市值占上海市场近10%,但实际A股流通部分只有4.47%。建行和中行的流通市值,也仅占总市值的3.85%和2.56%。根据公开资料,有关公司的限售股都要到2010年后才陆续解禁。

因此,这几家公司真正能增持的余地并不大。一位分析人士质疑,在如此小的流通盘下,国有股东选择在A股增持,是故意抬高A股的估值,还是真的已经具备投资价值?如果这种有意拉高股价的方式,造成诸多投资者的跟进,是不是扭曲了整个市场的投资取向?

此举也可能令A股、H股价差再次拉大。上述几家公司的H股流通部分都占到总股本的10%-15%,因此H股股价一直被认为更能反映公司的价值。更不能忽视的一点是,建设银行的外资股东美国银行持有的H股股份在今年9月底全面解禁。工商银行、中国银行同样面临H股股价下跌的压力。目前在全球金融机构普遍困难的情况下,持股成本较低的外资股东很难说不会抛售建行股票换取现金。这是中国政府无法控制的行动。

内幕交易则是另一重不容忽视的问题。9月18日利好消息宣布前的午后反弹,再次验证了历次重大政策出台前的规律;即总有先知先觉者走在绝大部分人的前面,而在后面迟到一步的,永远都是众多散户投资者。

就在中国石油集团以及汇金公司公告相关增持消息之后,沪深两市的猛烈涨幅宣告平静。但9月25日临近午盘,突然出现中国人寿、宝钢等央企指标股一度出现上摸涨停的怪异走势。这些公司并没有发布大股东增持公告。

显然,利好政策的出台,旨在以国有力量扭转市场预期。然而,中国证券市场发展十多年的历史证明,任何一次政府主导的救市行为,都无法扭转市场本身的趋势,最终都会以失败而告终。东兴证券研究所所长银国宏表示,大趋势仍取决于经济周期明确的转向。

摩根士丹利和德意志银行亦认为,目前环球金融危机噩耗频出,经济放缓的诸多迹象已显露无遗,企业的盈利即将衰退,A股和H股市场现时面对的是基本面的问题,不仅仅是投资气氛低迷。根据已经公布的数据显示,在外需放缓、国内消费不足的情况下,经济增长进一步下滑已成各方基本的共识。市场普遍预计,今年三季度国内上市公司的利润会有明显的下降。

政策救市对于不同投资者的影响并不相同。有观点认为,机构对宏观经济等基本面的判断要优于散户,这次反弹很可能是再次给机构出逃的机会,而追高的散户将品尝苦果。如果追高的散户在本轮反弹后遭受损失,其信心也将再遭打击。

“由于市场没有信心,可以肯定的是,一个反弹后,机构出货,国家和散户又会被套。”《科学与财富(VALUE)》主编张志雄称。

然而,中国的A股投资者能够听到此类诤言的机会已经越来越少,特别是散户。此前不久,监管机构要求券商对市场发表评论应谨慎,各大网站亦减少了对市场不利言论的转载。“所有做空的言论都不允许发布。”

券商被认为拥有市场最为专业的研究力量,如果不允许他们对市场自由发表真实的意见,仅允许片面的利好言论提供给公众,众多普通投资者受到的误导,将可想而知。

目前,可交换债又被监管层赋予了新的作用,即持有股票的上市公司股东,均可以在交易所发行可交换债。知请者透露,管理层意在为增持或回购提供融资渠道。但以这样的名义打开诸多股东的融资渠道,既增加了投资风险,又对市场长远发展无益。其中有很多上市公司持有股票,这种政策又有鼓励上市公司参与投资股票之嫌。“中国A股市场,在错误的道路上越走越远。”一位业内资深人士评价。■